适宜肥水管理条件下商品果长度25-30厘米。横径约5.5厘米,单果重160-200克。

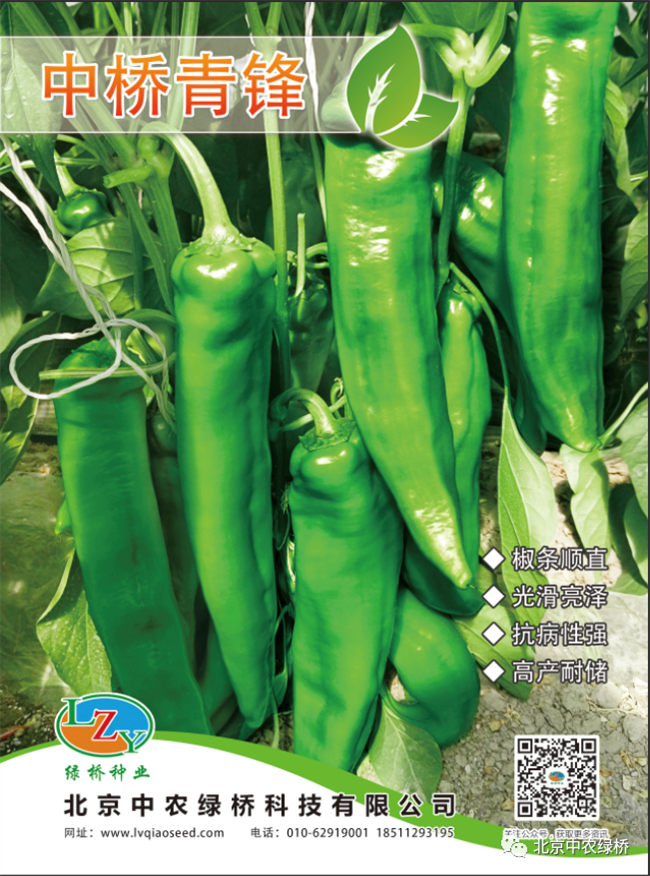

果色黄绿,辣味中等,果型顺直,光滑亮泽。

稳定性强,连续坐果能力强,产量高,肉厚耐储运,抗病性强。

南北方保护地和露地均可种植。

为害症状

多数于成株开花结果期开始发病,自下而上或从植株一侧向全株发展。初期先从叶尖或叶缘稍向上卷曲,叶片下垂或脱落,严重时叶片完全脱落成光秆。病株茎基部可见维管束变褐。其症状与辣椒枯萎病易混淆,需镜检病原才能区分。该病扩展较慢,一般多造成病株矮化、节间缩短、生长停滞,造成不同程度的减产。

发病因素

土壤中病菌可存活6~8年,病菌一般在混有病残体的肥料和带菌土壤或茄科杂草,借风、雨、流水或人畜及农具传到无病田。翌年病菌从根部的伤口、幼根表皮或根毛侵入,后在维管束内繁殖,并扩展到枝叶。该病在苗期和定植后温度低于15℃并且持续时间长的条件下,易发病.

防治方法

➤对发生黄萎病的植株,进行彻底的清除,尽可能降低残株病体来年通过土壤传播的可能。

➤土壤使用腐熟农家肥做底肥,并且一定要腐熟完全,降低人为因素导致土壤带菌增加病害的可能性。

➤选择抗性优良的辣椒品种进行耕作,或是购买专门培养的抗病菌株进行移栽,健壮生长的植株是抗病的有力基础。

➤在辣椒定植后进行追肥,可以选择腐植酸水溶肥进行灌根,利用功能性腐植酸水溶肥的作用来降低重茬或土壤原因导致病害发生的可能。

➤在病害高发的环境条件下,及时使用吡唑嘧菌酯、多菌灵、硫酸铜钙等进行叶面喷雾,可以降低一部分病害的发生.

为害症状

辣椒枯萎病于发病初期植株下部叶片大量脱落,与地面接触的茎基部皮层呈水浸状腐烂,地上部茎叶迅速凋萎;有时病部只在茎的一侧发展,形成一纵向条状坏死区,后期全株枯死。剖检病株地下部根系也呈水浸状软腐 ,皮层极易剥落,木质部变成暗褐色至煤烟色。在湿度大的条件下病部常产生白色或蓝绿色的霉状物.

发病因素

➤在田间,主要通过灌溉水传播,也可随病土借风吹往远处。

➤病菌发育适温 24~28℃,最高37℃,最低17℃。土温28℃时最适于发病,土温21℃以下或33℃以上病情扩展缓慢。

➤该菌只为害甜椒、辣椒,遇适宜发病条件,病程两周即现死株。潮湿或水渍田易发病,特别雨后积水,发病更重。

➤土壤偏酸(pH5~5.6)、植地连作、移栽或中耕伤根多、植株生长不良等,有利于发病.

防治方法

➤合理轮作,辣椒苗床要进行消毒。辣椒种子可用50%多菌灵500倍液浸种。辣椒移栽时,减少伤根,以免病菌侵入。

➤最好采用高垄种植,这样不但利于排灌,而且能够增强田间土壤的透气性。种植户在给辣椒浇水时,不要大水漫灌,坚持浇小水以及膜下浇水。

➤在施肥时,要多施完全腐熟的农家肥,在适当增施磷钾肥的基础上,再配施一些硼、锌等微肥,还可以用一些生物菌肥。一定要控制氮肥的用量,这样有利于辣椒健壮生长,提高辣椒的抗病能力。要及时的观察辣椒,一旦发现病株,要及时拔出,并在周围进行灌药处理,以防蔓延。

➤可以在辣椒枯萎病发病前,以及发病初期,及时的喷施农药进行防治。比如可以用1000倍液的甲基立枯磷进行灌根防病。也可以用500倍多菌灵溶液在加上福美双500倍液进行灌根,一周1次,连续2-3次就可以了。